秦二世即位迷案再思考——与孙家洲先生商榷

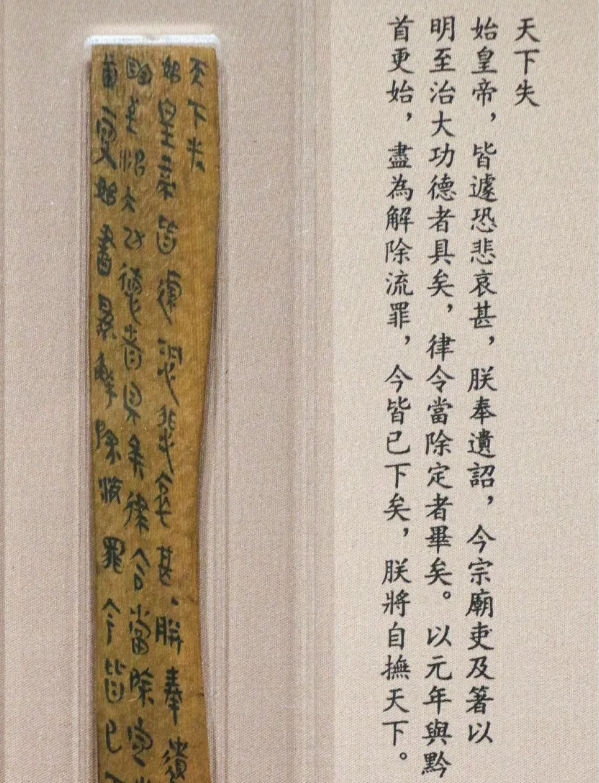

秦朝二世而亡,这是大家都清楚的。胡亥即位,是因为和赵高、李斯勾结,采取了矫诏的方式,杀死了合法继承人扶苏。这些情况,是司马迁告诉我们的,我们一直深信不疑。最近十几年,由于汉简《赵正书》和湖南益阳兔子山秦简《秦二世元年诏书》出土,又掀起了讨论的小热潮。一部分学者赞同司马迁的叙述,认为胡亥的确得位不正;也有一部分学者认为司马迁的叙述不可靠,二世得位,是名正言顺的。前天看到孙家洲先生的论文《秦二世继位“迷案”新考》(原载《史学集刊》2022年第1期),他持的观点是前者,也就是司马迁的记载是对的。但我拜读之后,感觉孙先生的观点未免过于绝对。下面就来谈谈我的疑问。前几年,我曾经写过一篇文章,谈到胡亥得位正否的问题。我说:“最大的疑问是,如果秦始皇选定扶苏为接班人,为何要将其赶去守边?要知道,中国古代皇帝要废黜接班人,无一不是将其赶出中央的。看看春秋时晋献公太子申生,因为骊姬的谗言,立刻被赶到曲沃,说是让他领兵拓边。申生当即就预感到自己会被废黜,因为按照古制,太子要奉事宗庙,朝夕照料国君。一般要跟随国君在一起,如果国君亲自出征,才留在京城监国。大臣里克其实也知道这点,但还是假装劝慰,后来申生果然被废,自杀身亡。楚平王因为抢夺了自己太子建的未婚新娘,加上奸臣费无极的挑唆,把太子建赶出京城,让他居住在城父县。但不久太子建就被诬陷谋反,只好逃奔宋国,最后死于非命。汉景帝太子刘荣,也因为失宠,立刻废黜,外放到江陵为临江王,最后又被诬告,征还长安,死于狱中。汉武帝把讨厌的儿子都安排到燕、吴边远之地。这些,都是去中心化的举措,其实就是一种贬黜放逐。虽未明确定罪,已经隐含了论罪的倾向。不要说太子,古代很多宠臣最怕的也是被外放,哪怕是做一方诸侯,也知道大势已去。因为一离开皇帝,各种谣诼就会防不胜防。汉元帝的大臣京房,一度受到元帝信任,但遭到权臣石显谗毁,被赶出长安,以八百石的秩级任魏郡太守。他知道自己完蛋了,一路上不断给元帝写信,希望元帝能收回成命,但元帝没有给他机会。仅仅一个多月后,京房就被诬告下狱,命归黄泉。从这些古代王朝的行事惯例来看,很难想象被秦始皇逐出京城的扶苏,还会有重新获得宠幸,立为太子的可能。前天朋友告诉我,吕思勉在《秦汉史》中也提到这个观点,我去查了一下,果然意见暗合。

或许有人会说,也许秦始皇临终一刻突然悔悟,觉得扶苏好呢?

这点也没有逻辑支持。秦始皇在巡游途中,并没有遇到什么大事,让他幡然醒悟,从而决定改弦易辙。史书上记载隋文帝杨坚临终悔悟,想召回废太子杨勇,是因为看到杨广现出了丑恶原形。秦始皇看到了什么?如果看到了,司马迁不应该不记。其实从《史记》的很多故事来看,司马迁的记载都是很不严谨的,大概是当初有很多不同的原始材料,他选择了最离奇也最解气的一种。很多学者都指出,司马迁的写作很不严谨,比如《晋世家》里《文侯之命》,出自《尚书》,汉代儒生一般认为是周平王赐给晋文侯的记录,因为晋文侯当年护送周平王东迁有功,司马迁却把它当成是周襄王赐给晋文公的,两个时间段相差有一百三十多年。写到周公辅佐成王的历史时,时间线也很混乱。据战国楚简《金縢》,周公去东边平叛,三年后给成王写了一首《鸱鸮》,表白自己的忠心,但成王对之依旧不信任,也不派人去迎接;后来天象示警,成王看到以前周公祈祷自己代替武王去死的文件,才恍然大悟,立刻去郊外迎接周公。这些都是周公去世前发生的事,但在《史记》里,却发生在周公去世之后,那所谓的成王郊迎,就显得莫名其妙了。另外,《史记》记载周公为成王祭祷的故事,也形同周公为武王祭祷故事的翻版,可知司马迁的叙述尽量追求戏剧化,并不符合历史事实。写到赵氏孤儿的故事时,更多传奇色彩。赵氏孤儿的故事不见于《左传》这种更真实的原始史料,而且从《史记》的记载来看,很多细节也不符合春秋时代的历史背景,比如在当时晋国掌权的是六卿,轮流执政,赵氏是其中势力最大的,而屠岸贾闻所未闻,其地位无论如何不能跟六卿相比,他想屠灭赵氏,是不大可能的。文中“诸将”之类的称呼,也不像春秋时代所具有的特征。只能说,这个故事是司马迁采择传闻,为了增加叙事的戏剧性,硬塞进去的。写到孙叔敖故事,司马迁连他的籍贯都没记载,其他很多细节也经不起推敲。比如孙叔敖作为一个平民,怎么能突然得到楚国丞相的赏识?楚国的丞相称为令尹,传记却笼统称为楚相。楚庄王改铸大钱的事,《左传》也没有记载,而孙叔敖补救的办法,却不过是向庄王进谏,取消命令而已,稀松平常的事,实在看不出有什么值得记载的必要。大概是实在没有什么材料了,就不管不顾写了再说,好看就行。写到孙膑时,时间线也很混乱。在竹简本《孙膑兵法》中,有一篇《擒庞涓》,说庞涓率兵攻赵,孙膑率主力在桂陵伏击了魏军,杀死了庞涓。司马迁则说杀庞涓是在桂陵之战后的十三年,如果竹简本《孙膑兵法》是未加改动的原本,那么司马迁就是把一件事分成两件事了,这样叙述的好处是,可以更多表现孙膑的睿智,故事更曲折。但相隔十三年之久的两场战争,皆由孙膑和田忌主导,这种可能性在那个时代确实比较小,真实情况可能还是应该如《孙膑兵法》所言。写到商鞅事情时,前后也颇多矛盾,前面说商鞅的新法实施十年后,秦国老百姓非常高兴,而且路不拾遗,夜不闭户,山无盗贼,家给人足。但又写了秦始皇微服私行,在国都附近就能碰到强盗。而且借赵良之口,提到百姓因新法残酷,恨商鞅入骨,那么所谓的道不拾遗、山无盗贼的记载怎么理解?在《春申君列传》里,写楚王宠臣李园把自己已经怀孕的妹妹敬献给楚王,楚王立刻召入,封为妃嫔,到期后果然生了个男孩,立为太子,历史学家多认为可信度很低。大约战国时代,游士热爱编织故事,以达到某种目的。司马迁为了故事好看,无不欣然采用。类似问题,在《史记》中还有很多,难以一一列举。谁要是以为《史记》记载了的,就属于铁证,只能说是过分信任司马迁了。

再来分析孙家洲先生的论证。孙先生提到胡亥即位后大开杀戒,认为这是阴谋夺位导致的心虚表现。这种看法,恐怕也经不起推敲。胡亥在秦始皇的儿子中排行十八,是年龄很小的一个,即便是合法即位,但因为秦始皇暴卒,自己是在旅途中所立,知道肯定有无数人不服,一直会虎视眈眈。而且那些人必然有传播谣言,抢夺帝位的可能。这些对于胡亥这个不到二十岁的年轻人来说,当然免不了产生恐惧和忧患感,为此大开杀戒,实在也没什么讲不通。孙家洲先生说胡亥这种做法绝无仅有,其实看南北朝历史,并不鲜见。以宋废帝刘子业为例,他十六岁即位,立刻大开杀戒,两三个月间,先后屠杀了越骑校尉戴法兴,太宰江夏王刘义恭、尚书令骠骑大将军柳元景、尚书左仆射颜师伯、廷尉刘德愿、抚军将军、南徐州刺史新安王刘子鸾、东阳太守王藻,南平王刘敬猷、庐陵王刘敬先、安南侯刘敬渊。还把诸叔伯召集到京城建康,殴打凌辱,一一取绰号 ,湘东王刘彧为猪王,建安王刘休仁被称为杀王,山阳王刘休祐被称为贼王,东海王刘休秀为驴王,后来听到民间传闻诸王中将出新天子,更是惊恐,准备把诸王全部杀掉,导致大臣忍无可忍,发动政变将其推翻。那些刘姓王对刘子业的皇位本来能有什么威胁呢?唯一的威胁就是他们的血统。秦始皇的儿子就算没有抢皇位的想法,但他们的血统,却可能被有心人利用。刘子业能做的事,胡亥做了又有什么奇怪?孙家洲先生提到在骊山发现了不少秦始皇儿女们的墓葬,证明史记的记载是真实的,并引王辉先生的说法,“王辉先生在引用笔者的上揭论文的基础上,也曾援引上焦村的秦墓材料为据,论定秦二世继位缺乏合法性,出于做贼心虚的心理,才做出残忍杀害皇族及高级官员的举动。”其实只能证明胡亥杀诸公子是真实的,并不能证明胡亥得位不合法。孙家洲先生还提到,胡亥“连逮少近官三郎,无得立者”,也即把秦始皇生前所用的近侍之臣全部逮捕,逐出朝堂。他认为唯一的原因是“秦二世只能将这些了解宫廷内幕的昔日近臣杀人灭口”。我认为逻辑也不严密。首先,逮捕不一定都杀害。其次,郎官是近臣,在特殊时代,谁敢用先帝留下的班子?汉代的侍中亲信大臣,往往在皇帝驾崩后,就会被赶去守陵。《汉书·金日磾传》:“元帝崩,故事,近臣皆随陵为园郎,敞以世名忠孝,太后诏留侍成帝,为奉车水衡都尉,至卫尉。”元帝死后,他的近臣成帝都不能用,金敞获得留侍成帝的资格,还是太后专门下诏,才特殊优待。元帝和成帝是亲子关系,皇位传承也风平浪静,犹然如此,何况胡亥?汉文帝从代国到长安为帝,当晚就拜宋昌为卫将军,掌管南北两支军队;又拜张武为郎中令,巡行殿中,保护自己的安全。接着又派出官员,分部去诛杀惠帝的四个儿子:少帝、梁王、淮阳王、恒山王。只有这样,才睡得着觉。当时在未央宫中值班的最亲近的那些人,肯定都是从代国带来的。这有什么奇怪呢?孙家洲先生还引《史记·李斯列传》的《索隐》为证:“辩士隐姓名,遗秦将章邯书曰‘李斯为秦王死,废十七兄而立今王’也。然则二世是秦始皇第十八子。此书在《善文》中。”说这是一位当时辩士劝说章邯投降的书信节录,从而断言:“是以“佐证”的形式,为我们推测秦二世以诏书的形式标榜自己得位是出自其父皇遗嘱,其实不足凭信。”这其实也很牵强,什么也说明不了。就像那些赞同胡亥即位不正的学者所言,胡亥不可能承认自己矫诏篡位,辩士要劝章邯投降,自然也不会承认胡亥合法。战争中掌握舆论的重要性,是任何政治力量都很清楚的。当时各路势力要推翻秦朝,必然要先从舆论上瓦解胡亥皇位的合法性,这是很容易想到的手段。孙家洲先生说:“这段“佚文”被发掘出来,成为本文立论的佐证材料,也是笔者潜心读史、苦寻史事关联性而得到的收获“,我看证据的价值不高。倒是我们要想想,为什么到了汉代,还有人传诵《赵正书》这样明显对扶苏不利的文章。应该说,在汉代,贬低秦二世,抹杀秦二世即位的合法性属于政治正确,因为只有这样,可以更大地丑化秦王朝,丑化秦始皇、赵高、李斯、胡亥那帮人头畜鸣之辈,确立汉朝的合法性,有什么必要创作一本承认胡亥即位合法的文章呢?只能说明,这类文本并非汉代人创作的,原始文本出现很早。从文章的用字来看,带有秦国文化特色。孙家洲先生还引了辛德勇先生的一段话来作为证据:“我想,不应该再耗费心思做出其他什么别的解释,这同样只能是由于《赵正书》的撰著意图与《史记》截然不同——这一撰著意图,决定了它的叙述形式不必像《史记》那样忠于史事,忠实于原始的记载,而是特别需要对文辞做出超越史实的夸张和改变,甚至干脆径行编造出一个子虚乌有的“故事”来……”我认为可能正好相反,理由就是汉代人没有必要编造胡亥即位的合法性,司马迁所写,反而有可能是一个“故事”。总之,我的看法是,《史记》记载,经不起推敲的事情太多。胡亥即位到底是否合法,据目前的资料无法得出确切结论,但至少从古代王朝的行事惯例来看,被驱逐出中央的扶苏,不太有即位可能。至于胡亥诏书,当然也不能当做其得位合法的证据,毕竟谁也不会在诏书中说自己的皇位是偷来的,拜登又老又痴呆,都没有承认自己窃选。我倒是觉得,虽然目前没有什么铁证能推翻司马迁关于胡亥矫诏阴谋的记载,甚至永远也不会有什么铁证,但从逻辑上,反而更偏向于司马迁的记载是道听途说。理由就是上面我们说的,秦始皇不可能把太子放逐。其实在秦朝的政体下,对继承人的选择,根本不会有什么理性因素。李斯和赵高,也不一定需要用到矫诏爨位那些阴谋,王朝注定会选择最差的继承人。这在后世,也是屡见不鲜的。所谓扶苏冤死,不过是普通百姓对体治内建康力量的一种虚幻的痛惜罢了。

文章转发自古籍,版权归其所有。文章内容不代表本站立场和任何投资暗示。