李长莉:1914年革命党人对孙中山与黄兴分裂的反应新证——宫崎滔天家藏题字幅释读

摘要:辛亥革命日本友人宫崎滔天家藏两件革命党人题签字幅,揭示了1914年孙中山与黄兴分裂时革命党人反应的新史实及新意义。孙中山、黄兴领导革命党人反对袁世凯独裁的“二次革命”失败后,流亡日本。1914年6月,黄兴由于对孙中山筹建中华革命党采取集中权力的做法不满,准备于30日离日赴美。这标志着二人公开分裂,革命党也面临分裂危机。这两张字幅反映了这样的史实:27日,孙中山召集革命党核心骨干60余人为黄兴举行集体送别宴会。席间,众人挥毫在两张大纸幅上题字签名以为纪念,表明宴会气氛融洽。题词内容反映了众人对黄兴的尊重与友情,对其与孙中山分裂并出走多抱以谅解、包容态度。这一史实表明,革命党核心骨干群体在孙、黄二位领袖的示范和努力下,共同维护了革命党的团结局面。二位领袖的分裂,在革命党骨干群体层面并未产生大规模、普遍性、公开化的分裂和冲突等负面效应。

110年前的辛亥革命是改变中国命运的历史大事件,孙中山和黄兴自1905年在日本共同组建同盟会,此后携手领导革命,共同组织多次武装起义,历经失败与挫折,终至辛亥革命成功,他们两位是革命党公认的领袖。1913年秋,革命党发动反对袁世凯独裁的“二次革命”失败后,孙、黄及大批革命党人流亡日本。孙中山为了进行“三次革命”继续反袁斗争,筹建中华革命党,但与黄兴在建党问题上发生严重分歧,黄兴拒绝加入新党,在其影响下有一批革命党人也拒绝加入。在中华革命党正式成立前夕的1914年6月30日,黄兴离开日本远赴美国,标志着他与孙中山公开分裂,也导致革命阵营大分裂,使革命党势力遭受重创,对后续发展产生了重要影响,这是革命党史上具有标志性意义的一个大事件。关于孙、黄二人在此期间的互动情况,现有历史记述已经比较明了,二人虽然对建党意见相左,终至不能合作而分离,但反袁目标仍然一致,且仍然维持着个人之间的私交友谊,反映了两位革命领袖的高尚品格和宽阔胸怀。但是,这不仅仅是孙、黄两人之间的事情,当时跟随孙、黄流亡日本的几百名革命党人多数集中在东京。黄兴作为革命党内地位仅次于孙中山的二号领袖,在革命党人中享有很高威望,并受到一批革命党人的拥戴。孙、黄两派隔阂由来已久,这次孙、黄分裂及黄兴出走,也标志着两派党人的分裂,是革命党内的重要事件,必定会在革命党人中造成影响。那么,“黄兴出走”事件在当时革命党人中产生了怎样的反响?特别是围绕在孙中山周围的革命党人对孙、黄分裂及黄兴出走抱什么态度?是抱有与孙中山同样的理性友善态度,还是更为激烈的负面态度?当时革命党群体内的情绪及气氛如何?对党内团结有什么影响?这些也是关系革命党当时状况及前途命运的一个重要问题。对此,现有一般历史记述较为含混,虽有一些时人回忆,但往往或出于事后追述,或得自传闻,难属确当。因当时事发于日本,故日本或仍有留存原始资料可以提供一些真实的史实证据。对此,杨天石多年致力于挖掘日本留存的辛亥革命相关史料,在这一问题上也有创获。如他曾在日本外务省档案中发现一份在孙、黄分裂后,一名孙派革命党人猛烈抨击黄兴的传单;还在辛亥革命日本友人宫崎滔天家藏资料中,发现一份孙、黄分裂后,一位同情黄兴派的革命党人猛烈抨击孙中山并宣布与其“断绝关系”的铅印公开信。他分别对这两份资料作了解读,使我们得以对当时两派革命党人对孙、黄分裂的具体反应及态度有了一些切实了解。但这只是革命党个人的反应,有其局限性,对于当时革命党人群体或多人的反应情况仍缺乏资料证据。笔者近年接触到宫崎滔天家藏的两件字幅文物,经过仔细辨识并结合其他资料进行解读,从中挖掘到一些与前述问题相关的新史实和新信息,在此提出,希望对上述问题作些回应,以对此一历史记述的缺失有所补充。

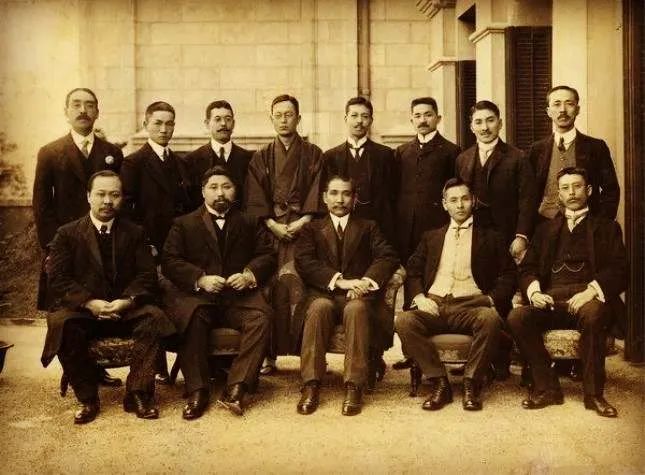

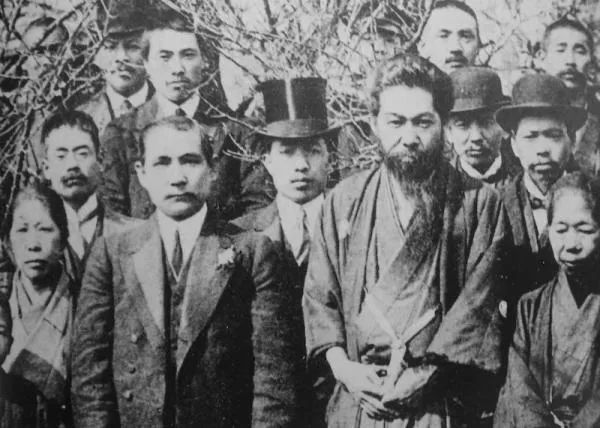

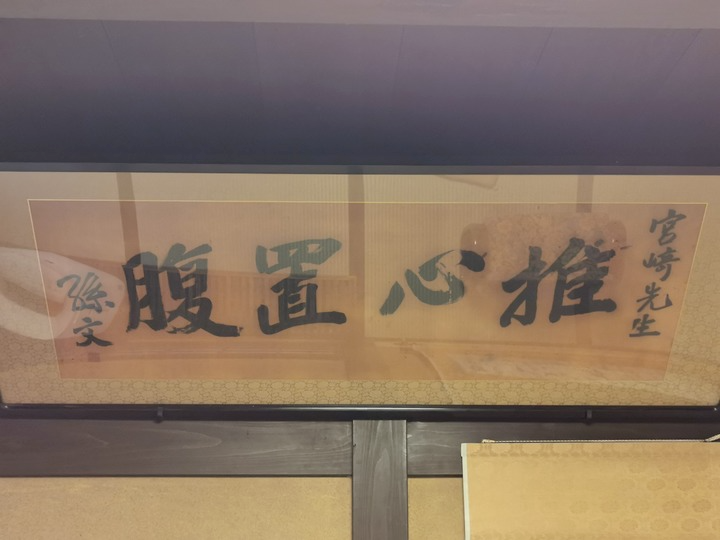

这两张字幅现藏于宫崎滔天后人家中。宫崎滔天自1897年与孙中山结识后,长期支持、追随孙中山革命,在同盟会时期及“二次革命”后革命党人流亡日本期间,宫崎滔天在东京的家一直是中国革命党人来往活动的一个据点。他与众多革命党人有交往,其家中至今保存有许多与中国革命党人有关的信函、题字、手迹、物品等历史遗物资料,记录着革命党人活动及与他交往的印迹,可谓珍贵的历史实物见证。这些资料由于属私家收藏,其中许多未曾公开,有些包含着一些至今历史记载所少见的信息,对其进行挖掘与展示,具有值得重视的历史价值。笔者因研究辛亥革命人物何天炯之机缘,曾于1996—2013年间四次拜访位于东京丰岛区的宫崎后人家,每次主人都为我们挂出一幅五尺全开(153cm×84cm)装裱宣纸大横字幅,上面有墨笔竖写、大小不一、字体不同的许多题字和签名,密密麻麻,铺满全纸。主人指给我们看字幅上何天炯的题字和签名,其字体最大、位居中心而最为显眼,主人大概因此感觉此字幅与何天炯关系最为密切,故特意挂出来让我们观赏。仔细辨认,还可以看到旁边有小字写的黄兴等人的签名。主人还曾拿出另一幅相同大小的字幅,只是上面题字签名略少一些,其中也有黄兴、何天炯等人的签名。两张字幅除了这些大小交错、字迹不一的题字签名外,并无明显的关于时间、背景、事由等信息。这两张字幅显然是宫崎滔天留下的珍藏,但其后人对字幅的相关信息已没有多少了解,也希望我们能有所解读。第一幅多人字幅的图片,最早曾于1976年宫崎滔天长子宫崎龙介与京都大学教授小野川秀美合编的《宫崎滔天全集》第5卷书前插图中刊出过,但缩小为长度仅约三寸(13cm×5cm)的图片,字迹模糊难辨。第二幅少人字幅则从未公开刊出。这两幅字幅原件作为宫崎家珍藏,很少示人,只是在2014年为纪念中日和平友好条约缔结35周年,上海孙中山故居纪念馆于当年1—3月间举办的“孙中山与日本友人宫崎滔天文物史料展”上展出了这两件字幅按原尺寸制作的复制件,但迄今中日两国史学界尚无人对这两件字幅作过解读。笔者曾多次亲见并拍照了这两张字幅,近年更可以利用现在的电脑技术放大细节,仔细辨认,得以辨识出两件字幅上的大部分题字及签名。签名者除黄兴、何天炯之外,还有胡汉民、陈其美、廖仲恺、汪精卫、蒋介石、戴季陶、章士钊、许崇智、李烈钧等数十人,皆为辛亥革命前后追随孙中山的革命党人,其中不乏当时及此后对中国历史产生过重要影响的名人。在异国友人家中看到如此多中国历史重要人物的笔迹集中在这样两幅纸上,不禁令人叹为观止!其中一定蕴含着特殊的历史信息。第一张字迹较密的字幅上,共有65人题字和签名,字体有大有小,多为竖写排列,方向一致,布局较为规整,其中4人仅有签名而无题词。另一幅有29人题字和签名俱备,文字较稀疏,排列不规整,方向不一,横竖交错。两张字幅上每组题字和签名的字体不同,工草各异,大小不一,显系各人所写。两幅署名经比对,第二幅除了最右侧即开笔题写者“凌钺”及字幅倒置右侧开笔位置题写者“望然”为仅出现一次之外,其他27人皆与第一张字幅的签名重复。由此可推测,第一张多人字幅应当是众人先写,第二幅少人字幅是作为第一幅的后续或补充。可以想象的场景是:大家先是轮流到桌前一侧在第一幅上题写,写得满了,后写者只得在空隙处仅签名而无处题词。这样仍有人无处落笔,于是又拿出第二张纸,由没来得及题写的“凌钺”和“望然”站在桌子正反两个方向开笔重新写,其他人有些也随之围拢在桌子周围,从各自站立的方向即兴附和再写。因而第二幅上的题字方向不一,更加随意,较为稀疏凌乱,不再像第一幅那样比较规整。笔者对两字幅上的文字作了辨识与梳理,共有67人的92组题签,其中有2人只有签名而无题词。题词内容多为古诗、名句、词汇等,且多二字、四字等短语,内容多样,虽然大多言简意隐,但结合当时情境,还是可以看出一些相近的意涵和情绪。下面主要按题词的语义等梳理分为九个类别,并加注一些相关信息列表如下。(表略)

两张字幅上可辨识的题写人共66人,都是参加反袁“二次革命”的革命党人。两字幅上虽然都没有在明显的地方标明时间,但在交杂分布的题签小字里有一些时间信息,其中最明确的是共有三处署款标注了时间。第一幅上李烈钧题签后有“甲子秋”三字,第二幅上李烈钧题签后也同样有“甲子秋”,而在彦章题签后有“甲寅夏月”。甲寅年为1914年,正是“二次革命”失败后孙中山及革命党人流亡日本期间。而甲子年则是1924年,即孙中山第三次广州建政时期。两字幅上的题签有一前一后两个相隔十年的不同时间,显然上面的题签不全是同时所写。那么起始及大多数人题写是在什么时间?先看“甲寅夏月”,即1914年6—8月间。两字幅上都有黄兴题签,而黄兴于1914年6月30日离日赴美,1916年5月才由美再经日本后回国,当年10月底即病逝于上海。同时,革命党人于1913年秋陆续来日,后于1914年7月中华革命党成立后即陆续返国进行反袁活动(如字幅上有签名的蒋介石于7月6日奉孙中山派遣离日本赴东北策动反袁活动),且后来许多人没有再来日本。因此其中大多数人都应是在日本期间所题写,时间应是1914年初夏6月,即黄兴离日之前不久。从两字幅上众人题签字迹分布及内容呼应来看,也为大多数人在同时所写。此外,两字幅上还各有一组彦章抄录1912—1914年间河南白朗(又名白琅)农民起义反袁的军歌,另有两人题词中提及“十年之剑”,应是指距1905年同盟会成立、开始革命活动已近十年,这些也可视为上述时间段的佐证。那么,李烈钧的“甲子秋”作何解释?李氏虽于1913年秋也流亡日本,但因对孙中山组党方式不满,于1914年1月即离日本赴欧洲考察,直至1924年秋奉孙中山派遣再赴日本。此时宫崎滔天已于1922年冬病逝,其长子龙介仍住旧居。李烈钧在两字幅上各有题签,一是在空隙处,一是在末尾处,且题词内容皆与原题词中某句有所呼应,并特意标注日期“甲子秋”。这与众人题签除一人外皆未注日期明显不同,显有突出日期之意。故可推测为李烈钧1924年再赴日本,到宫崎龙介家看到此字幅时所补写。虽然除他之外是否还有少数是后续补写尚无法确知,但可以确定大多数人应皆为1914年6月时所题写。下面梳理一下1914年6月前后孙中山、黄兴等人的主要互动轨迹。1914年5—6月间,正是孙中山紧锣密鼓地筹建中华革命党时期。由于黄兴不赞成孙中山为集中领导权而提出的宣誓“附从孙先生”及盖指模等入党方式,认为此举注重争权,近于“专制”,违背革命党“平等自由主义”理念,两人分歧日见激化。一些革命党人也倾向黄兴,革命队伍面临分裂之势。5月29日,孙中山致函黄兴表达对其不满,指责黄兴的“亲信部下”散布“中国军界俱是听黄先生之令,无人听孙文之令者”的流言,并申明自己要做党人“完全服从”的“真党魁”。6月初,黄兴复函孙中山进行申明辨驳,并为党内“自相戕贼”而感到“悲愤不胜”。6月3日,孙中山再次复函黄兴,提出既然他“不肯附从”,则希望他“静养两年,俾弟一试吾法”,并表示此后彼此“不谈公事”,“但私交上兄实为我良友”,表明对黄兴合作协助建党已无望,让其不要再予干涉。黄兴遂决意离日赴美,不再参与孙中山的活动,并于6月13日致函宫崎滔天,请其代订赴美船票。6月22日,在东京民国社举行中华革命党党员大会,出席者40多人,选举孙中山为总理。随后6月26日,与孙、黄有长期交谊的日本人宫崎滔天、犬养毅、头山满、萱野长知、寺尾亨、副岛义一、古岛一雄、美和作次郎等同访黄兴寓所,应是与黄兴叙别。黄兴在此日或稍前致函孙中山,邀请其27日来家中叙别,应是他在临行前对孙中山仍作私交“良友”的友善回应,同时他还邀请了其他人作陪。现存一封26日黄兴致田桐函谓:“弟将远适,特于明日(廿七)午刻备小酌,恭请中山先生叙别(不谈国事)。乞届时驾临寄寓,藉慰离绪。”田桐是湖北人,与黄兴同属两湖地区,他也是黄兴在辛亥武昌作战时的老部下,此时正协助孙中山建党,是与孙、黄二人关系都很密切之人。参加此次叙别会的还有别人,现存历史记载有谓,孙中山“是日中午赴黄兴寓所,与众多同志共进午餐,历时约四小时。……出席叙别宴会者尚有田桐、邓家彦、萱野长知、宫崎寅藏等”。黄兴致田桐函中所说“小酎”,应是邀请人数不多,但实际参加宴会者为“众多同志”。应是孙中山为表达送别黄兴的盛情及体现党内团结,扩大了这次送别宴会的规模,召集在东京的革命党核心骨干人员数十人参加了送别会,也因此宴会持续了约四小时之久。在席间,孙中山还书联赠黄兴:“安危他日终须仗,甘苦来时要共尝。”题注:“集古句赠别克强同志”,表达与黄兴虽意见不同而暂时分别,但终是同甘共苦革命同志的情谊。三天后的6月30日,黄兴携石陶钧等由横滨乘船离日赴美。在黄兴走后的7月8日,中华革命党正式成立大会在东京举行,到会者300余人。

何天炯在第一张多人字幅上的开笔题诗中,也为众人是在宴会上题写这一场合作了交代。何天炯的四句题诗以行草竖写、大字居中、多行排列、铺满全纸,最为醒目,后有属名“天炯”,应为其最先起笔作底,其他人题签皆为在边白处以小字书写。为什么是由何天炯起笔作底呢?何天炯(1877—1925),广东兴宁人,1903年赴日留学后即与黄兴、宋教仁、宫崎滔天等结识,参与革命活动,同盟会创建时任会计及广东支部长。自1907年孙、黄二人离日本南下组织武装起义后,何天炯一直驻守东京同盟会本部,与宫崎滔天等购运军械支援起义。黄兴时回东京,二人关系比较密切。1911年春广州黄花岗起义时,何天炯协助黄兴购运武器并参加起义。武昌起义爆发后,他又受黄兴派遣赴日本筹款购械。1913年秋革命党人流亡日本后,何天炯担任孙中山秘书,日常来往于孙中山寓所(也是革命党事务所),协助其处理日常事务。在此期间,他与宫崎滔天曾多次往返孙、黄二人之间调解两人矛盾。因此,他与孙、黄二人关系都很密切,在革命党人中有一定资望。此外,何天炯喜好诗词书法,在友人中颇有文名,日本友人即常向其索字。直至近年在西泠印社等拍卖会上,还常出现其当年书赠日本友人的字幅,颇受藏家青睐。也许正是由于上述诸种原因,众人推举何天炯起首开笔,题诗作底。何天炯的这首集古句题诗的前两句是交代当时情景的。第一句“文章有神交有道”,出自唐朝诗人杜甫的长诗《苏端薛复筵简薛华醉歌》。此诗前四句为:“文章有神交有道,端复得之名誉早。爱客满堂尽豪翰,开筵上日思芳草。”述文士苏端、薛复于春日邀集薛华等文友开筵赏会,满堂爱客,皆文坛豪翰,诗酒唱和、吟诗醉歌的情景。首句“文章有神交有道”,意谓文坛高士,结友以文神相通,交游以道行相合。第二句“新丰美酒斗十千”,出自唐朝诗人王维的七绝组诗《少年行》。诗共四首,分咏长安(即秦时咸阳)少年游侠高楼纵饮的豪情,报国从军的壮怀,勇猛杀敌的气概和功成无赏的遭遇。该诗前四句为:“新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边。”意谓新丰美酒为一斗需十千钱的酒中之冠,咸阳少年游侠堪称人中之杰,相逢系马柳树边后登楼豪饮,一派意气风发、英武豪迈气象。何天炯借此二句描绘了满堂众友,皆为志同道合、共同奋斗的革命豪杰之士,如唐时报国从军的少年游侠,相聚宴会,激情豪饮、美酒意气的情景画面,表明题写字幅是在众人聚会宴饮的场合。从众人题词内容看,有不少赞誉之词,其指向应为黄兴;从时间、情景来看,应是众人为黄兴送别的宴会上所共同题写。从上述时间线梳理可以推测,6月27日黄兴与孙中山等“众多同志共进午餐,历时约四小时”的叙别会,极有可能就是这数十位参加宴会的核心骨干革命党人题写这两张字幅的时间和场合。因为黄兴于6月13日开始订购赴美船票,至30日离日前的短时间里,不可能重复举行“众多同志”参加、且时间长至60余人从容地轮流题写字幅的大型送别会。在这次长约四小时的宴会席间,孙中山提笔为黄兴题写赠别联,既有轻松融洽的气氛,又借笔墨纸张之便,众人即兴挥毫题签以为纪念,应是合理的推测。但在字幅上并没有孙中山的题签,有两种可能:一是孙中山已率先单独为黄兴题写了赠联,且以他的身份和向来严肃持重的性格,没有参与后来众人的随兴题签;二是孙中山提前离开,而题签活动是在其走后进行的。这两张字幅是为谁而写?题赠的对象为谁?字幅上面并未明确标明。如果是在众人送别黄兴宴会上所写,题赠的对象首先应当是黄兴。且从题词内容看,有不少为“肝胆照人”“大公无私”等对人品格高尚的赞誉之词,对于德高望重又为了成全孙中山建党事业而主动选择离开的黄兴最为贴切。但两字幅上都有黄兴的小字题签,且与众人字迹混杂在一起,甚至在第二幅少人字幅里,黄兴的题签挤在底部偏狭处且角度偏歪,显然是站在书桌旁侧随意挥笔而成。这些情况,更像是黄兴与众人一起题赠给别人,而不像是众人题赠给黄兴的。其他人还可能是谁?在革命党人中,除黄兴之外很难有人再当得起众人以这样的形式和内容来题赠。这两张字幅保存在宫崎滔天家中,宫崎滔天是与孙中山、黄兴及革命党人关系最为密切的日本友人,他也参加了这次送别黄兴的宴会,但在此字幅上并没有他的字迹。在众人题词内容中有一些显为专指向宫崎滔天的赞誉之词,如“东海虬髯”“义侠”等。虬髯,指拳曲的连鬓胡须,宫崎滔天即如此貌。史传隋末东海侠客虬髯公与李世民相识并助其反隋建唐,故中国革命党人以此掌故称许宫崎滔天为“东海虬髯”“义侠”,赞赏其作为日本人士帮助中国革命的侠义品格。对宫崎滔天的这种称许是革命党人圈子里共认的,如黄兴曾书赠宫崎滔天“儒侠者流”横幅,至今仍存于宫崎旧居。而且宫崎滔天向来有向中国友人索字留念的习惯,至今在其旧居后人家中,仍存有多件孙中山、黄兴、何天炯等革命党人的题赠字幅。故可推测,字幅是留存给宫崎滔天的纪念物,或为宫崎滔天深知此次为黄兴的送别会对于革命党意义重大,特意请众人题签留念。字幅上并未写明题赠对象,也表明此字幅主要是作为纪念物。此外还有一个背景是,就在此前不久的6月6日,宫崎滔天一家刚刚搬入位于东京丰岛居民区的新居。这是在黄兴拿出部分变卖家藏字画所得的资助下购地新建的住宅,黄兴为其题写宅名“弢园”。友人乔迁新居,赠送书画以装点墙壁,是中日文人友情交往的一种传统礼俗。众人聚会宴饮席间,或应宫崎滔天所请,或为贺宫崎滔天乔迁之喜并纪念此次聚会,当场挥毫题签留墨,以为纪念,也是合乎情理的。以宫崎滔天的身份、资历及与众人的关系,也当得起众人题赠留念的盛举。而何天炯是除孙中山和黄兴之外,与宫崎滔天关系最为密切的革命党人,由其开笔题签应也有此层因素。综合上述线索,可作出初步判断,这两张字幅上的主体题签,应当是在黄兴离日赴美之前的1914年6月27日,孙中山召集在东京的数十位革命党核心骨干人员为黄兴举行送别宴会时,众人共同题写留存给宫崎滔天的纪念物。如果这一推测属实,那么这两幅字幅也揭示出这段史实以往不为人知的两个新细节:一是参加此次为黄兴送别会的人数,应包括除李烈钧之外题签的66人,以及孙中山、宫崎滔天与萱野长知等,共计近70人;二是在此次“黄兴出走”事件发生时,不仅孙、黄二人保持着同志间的私交友谊,而且众多革命党核心骨干人员在为黄兴举行的大型送别宴会上的气氛也比较融洽,席间还纷纷挥笔题签。而从题词内容也可看出众人对黄兴的敬重及同志间的深情厚谊。

两张字幅上共有签名者67人,题词90个,除去李烈钧为十年后补写之外,当时题签者应为66人,题词88个,内容如前所列。这些题签者皆为革命党人,既有40岁左右同盟会时代的老资格一辈,如黄兴(1874年生)、何天炯(1877年生)、胡汉民(1879年生)等,也有20多岁的年轻后辈,如蒋介石(27岁)、邓铿(28岁)、张群(26岁)、窦家法(22岁)等,最年轻的是邓文煇(17岁),多数为这时正筹建新党的核心及骨干人员。据现有资料查考,其中至少有23人是在1914年4—5月筹建中华革命党时的“筹备委员会人员”、被列为已入党或正在联络的“重要人物”,或是7月8日正式建党后被任命为总部及各省支部干部(详见前列表)。其中,有当时正积极协助孙中山建党的核心人员,如陈其美、田桐等;有对加入新党曾有犹豫的人,如白逾垣、谢持、李贞白(伯)等;还有黄兴及即将随他离日赴美的老部下石陶钧。可以说,这是以新党为主的革命党核心骨干人员集体为黄兴送别的宴会,也是显示孙、黄两派虽分裂但仍保持彼此友好态度、展示革命党人团结的大型聚会。众人的题词内容,多为借古句文词以抒情怀,大多字数较少,有的字迹潦草,看得出为一时随兴挥笔而就,意涵也显隐不同。但这些题词的内容都是各人当时心绪的表达,反映了这些革命党人的心境与情感,从中可以窥见他们在孙黄分裂、黄兴出走之际的心态、情怀及反应。前面对这些题词按语义内涵大致分几类作了归类排列,下面据此稍作几点分析。“黄兴出走”标志着两位革命领袖的公开分裂,是革命党内部分裂的悲剧,有些题词反映了悲伤、痛惜及忧虑的情绪。何天炯与黄兴二人在两字幅上共四个题词的悲情呼应,最具代表性。首先,第一字幅上何天炯起笔题诗的后两句即反映了这种伤感情绪。第三句“人言愁我始欲愁”,出自清早期词人纳兰容若,词人好友顾梁汾评价其词谓:“容若词一种凄婉处,令人不能卒读,人言愁,我始欲愁。”谓其词之工于言愁,足以动移人情,令人生愁情于不自已。“人”谓容若,“我”为顾梁汾自谓。第四句“今宵酒醒何处”,出自宋代词人柳永的词《雨霖铃·寒蝉凄切》下阕,此词上阕刻画了情人离别的场景,抒发离情别绪;下阕摹写想象中别后的凄楚情状。下阕原文:“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?”何天炯借此两句抒发同情黄兴的忧愁及对黄兴离别的伤感之情。黄兴在第一幅何天炯题词的右侧即靠近字幅起首处题写:“世人皆醉我独醒”。此句出自《楚辞·渔父》,记战国时楚国诗人屈原,因坚持自己的政治主张被楚襄王放逐,在江边行走吟诵,遇渔父见其颜色憔悴、形容枯槁而问其故,屈原答曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒,是以见放。”黄兴借此句表达自己与屈原相似的处境与心态,因坚持自己的政治信念而被迫离开的悲凉心情。在第二幅中,有黄兴与何天炯二人在字幅底边从一右一左两个与众人不同的方向各自题写又相互对应的联句。右侧黄兴题为:“念天地之悠悠”,左侧何天炯题为:“独怆然而涕下”。显为二人相向立于书桌左右两侧,黄兴先题,而何天炯后写,二人合题一首联句。这也是此两字幅上所仅有,显示出何天炯对黄兴的呼应及二人的心灵默契。这两句联语出自唐陈子昂所作《登幽州台歌》,原文为:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”诗人具有政治才识,直言敢谏,但未被武则天所采纳,且屡受打击,心情郁郁悲愤。诗写登上幽州的蓟北楼(故址在今北京大兴,燕昭王为招纳天下贤士而建)远望,悲从中来,已不见礼贤下士的贤明君主,感叹自己生不逢时。在高远、广袤的悠悠天地之间,独自忧伤悲怆,禁不住潸然泪下。黄兴借此表达自己相似的孤单悲苦心情,而何天炯也予以深切理解与同情的呼应。实则,何天炯在此次流亡日本之初,孙、黄二人开始出现意见分歧后,即对黄兴的主张抱以理解和同情,且与宫崎滔天一起在孙、黄二人之间多次奔走调和,劝孙中山作出让步,希望避免二人分裂而影响革命事业,但终未成功。此时的他心中当满怀悲情,对黄兴出走更是抱以深切同情和忧虑。此后,何天炯也因此而对孙中山不满,并曾一度与孙中山发生矛盾而选择离开日本回国。字幅上二人这两句相互呼应的联句,可说是二人同怀悲凉、心息相通的体现。在座人员中与黄兴心境最为接近的是石陶钧。他是黄兴的湖南同乡,1903年赴日留学,与年长6岁的黄兴结交,并听从其劝导由原来选学军工改为陆军。武昌起义时他协助黄兴作战,1912年夏又协助黄兴武装讨袁,与黄兴情同手足,可称其亲信部下。他已经决定随同黄兴离日赴美,是黄兴的坚定支持者和追随者。石陶钧陪同黄兴参加了这次送别宴会,并在第一张字幅上题词“坚忍”二字,饱含对黄兴和自己满腹委屈又不得不坚毅忍耐的情感。此外,同为湖南人的邓恢宇所题“斯人不出,如苍生何”也有为黄兴抱屈的意味。另有各人的“气愤风云”“一声长啸”“大梦谁先觉”“枫落吴江冷”“大风起兮云飞扬”等句,也都有悲痛、愤懑、忧虑、悲凉等情绪。众人题词中数量最多的是有关赞誉的词句,这些赞誉之词虽然都没有写明赞誉的对象,但可明显看出大多数赞誉的对象应是黄兴。如资深革命党人田桐和谢持二人写的相同的“肝胆照人”,以及其他人所写“义胆忠肝”“至仁至义”“大公无私”“磊落光明”“正气”“浩然之气”“雄毅”“赤诚”“高瞻远瞩”“世界贤豪”等等,都应是对黄兴为革命事业作出巨大贡献,却不图私利,为坚持革命初衷信念而主动让权离去的高尚品格,表达推崇和赞誉。这类赞誉性题词约有20多条,在各分类中数量最多,而且题写这些赞誉的人既有老资格的革命党人,也有年轻一辈,人员籍贯分布地域不仅有两湖地区,还有其他各地。由此反映出黄兴在革命党人中具有广泛威望,而这些人在这种场合公开、自由地对黄兴表示赞誉,也表明孙、黄二人之间的矛盾及分裂并未形成这些革命党人对黄兴的否定与消极性情感。题词中还有不少劝勉性词句,看得出有些是针对黄兴,有些可以说有共勉之意。其中,最可注意者为陈其美的题词“慎终”。陈其美为浙江人,1906年才留学日本,加入同盟会,与黄兴关系不深,后因武昌起义后领导上海起义成功,其地位才开始在革命党内上升。他加入青帮,有帮会习气,这时最为积极支持并促使孙中山采取发誓效忠党魁、按指模等类似帮会的组党做法,并向孙中山告发指责黄兴亲信部下散布“军界只听从黄而无人听从孙”的流言,以及黄兴置产购房等负面消息,是引发孙中山对黄兴不满爆发的重要原因之一。黄兴也明知受其“攻击”,斥其“造谣”“倾轧”,谓其“手段之卑劣”,陈其美可以说是黄兴这时在革命党内最为不满甚至痛恨之人。陈其美这时是孙中山组新党的首要辅佐人员,中华革命党成立时被任为总务部长,统管全面工作。他虽然与黄兴个人关系不好,但也参加这次送别宴会,也说明这是一次党内集体性的活动,并非纯粹出自个人友好关系的私人性宴会。他的题词“慎终”二字,与其他人友善性的题词相比意味显然不同,有劝戒黄兴以后不要干涉,带有不太友善、甚至警告的意味。陈其美在第二幅上题词“千古河山一局棋”,则显示了其胸怀大志、准备大干一场的抱负。其他劝勉之词则大多带有共勉意味。如“穷则独善其身,达则兼善天下”“诸君莫坠风云志,一发中原望正赊”以及“砺志”“慎德修行”“爱人以德”“雅人深致”“沧海一粟”等。赞美革命同志之间的友谊,是当时不少题词的主题。“东方两人”应是对孙、黄两位领袖的赞誉及希望二人仍然团结的善意愿望。此外,更多的是“久要不忘”“生死托情交”“四海兄弟”“提携”等表达友谊的题词。关于革命道路的艰难及坚持奋斗的志向,是题词里另一个集中主题。最为深情的是熊克武在两幅上各书写古人的两组长句:“兴亡胜败叹英雄,黄土侠骨荒丘,数千年后几多为龙为狗。君不见,六朝烟草余芳乐,几片降旗上石头。青天外,白露洲,暮鸦斜照水悠悠。”“誓以匹夫纾国难,艰于乱世取人才。每曾虑到难谋处,裂破肺肝天地哀。”表达了对革命道路艰难曲折的忧虑,以及为国家民族危难而奋斗焦虑的深厚感情。再如,武昌起义时任黄兴总司令部秘书长助其守汉阳的老部下田桐,在第一张字幅上题词:“十年长剑哭英雄”,表达了对同盟会成立后近十年来革命历程的艰难及痛惜英雄的深厚感情,与他在第二幅上题词:“肝胆照人”,对黄兴高风亮节的赞誉相呼应。此外,如“蜀道之难难于上青天”“十年一剑”“回首前尘如梦”等,也是对革命道路艰难曲折的感叹。还有题词表达了坚持革命奋斗的志向。如“树德务滋,除恶务尽”“白麾一举旧图恢”等。“白麾”指武昌起义时的军旗,当时被推为起义首领的黎元洪发布《檄全国文》内谓:“万众一心,天人共愤,白麾所指,瓦裂山颓。”这句题词反映了要继承武昌起义精神,再图革命大业的志向。此外,彦章在两幅上各题写了一首当时正在国内起兵抗击袁世凯的河南白朗农民起义军的军歌,也表达了对起义军的赞赏及坚持反袁革命的志向。由上述对辛亥革命日本友人宫崎滔天家藏两张革命党人题字幅的释读与分析,可见在这两张字幅上蕴含着有关革命党众人对孙、黄二人分裂反应的丰富信息:首先,这两张字幅上的题签,除个别人为后补写之外,60多人签名及80多个题词,多数应是黄兴与孙中山分裂即将离日赴美之前的1914年6月27日,孙中山召集革命党核心骨干人员在东京送别黄兴宴会上所题写。由此揭示出一些以往记载不详的新史实细节。如以往记载孙中山是日与“众多同志”参加历时约四小时的送别黄兴宴会,而参加宴会的这“众多同志”究竟是哪些人及具体人数都记载不详。从这两张字幅上看应至少有题签姓名在列的60多人,基本上都是革命党的核心和骨干人员,且绝大多数是当时正筹建新党的骨干,以此规模,可谓隆重。此前黄兴首先邀请孙中山于是日来寓所叙别“小酌”,是黄兴在行前表达与孙中山仍保持“私谊”的善意姿态。而孙中山召集革命党60多位核心骨干人员,为黄兴举行如此大规模、场面隆重的送别会,也是以党领袖的高姿态对黄兴的善意回应,同时也反映了孙中山为尽量减少与黄兴分裂在党内带来的负面效应,维持党内团结的意图和努力。这是孙、黄二人皆认同虽于“公事”分歧而仍保持革命同志“私交良友”的具体体现,更印证了两位革命领袖的高尚品格与宽阔胸怀。其次,如此众多的党内核心及骨干人员参加为黄兴举办的送别会,反映了黄兴在党内的威望。众党人纷纷提笔题词留念的融洽气氛,反映了众人对孙、黄二人分裂和黄兴出走大多抱以谅解、包容的态度,并未影响对黄兴的尊重与友情。这既是孙、黄二人带头作出表率的效应,也反映了这些革命党人致力于维护团结、顾全大局的心态。同时,还反映了在这次革命党出现分裂危机之时,新党周围的核心骨干群体在孙、黄二位领袖的示范和努力下,共同维护了革命党群体的基本团结局面,而且二位领袖的分裂在革命党骨干群体层面并未产生大规模、普遍性、公开化的分裂和冲突等负面反应。可见,孙、黄两位领袖的共同努力,以及这些革命党众人的维护支持,降低了这次分裂危机的负面效应。最后,黄兴在题词中也直率地表达了自己坚持信念、委屈忍让的悲情,众人题词中也有很多内容是表达对黄兴的同情、赞誉、劝慰和友情,虽然各人的心境因与黄兴关系的远近及因缘不同而有所差异,但多数都是表达善意和温暖的语句。这反映了众人对黄兴领导革命功绩的尊崇和肯定,对其高尚品德和人格的敬重,对其为顾全大局而委屈忍让的理解和劝慰,还有对革命历程之艰难的感悟,对坚持革命志向的执着。这些题词反映了在“黄兴出走”、面临党内分裂危机之时,革命党核心骨干群体共同维护党内团结以共同奋斗的气氛、心态和努力,这两张字幅是这次重要聚会的历史见证。以上从两张字幅里解读出的有关信息,还原了在孙、黄二人分裂及黄兴出走前夕革命党人的一次集体活动的场景,由此可以更直观、真切地感受到当时这些革命党人的反应及心态,使我们对孙、黄二人及革命党群体如何度过这次分裂危机有了更加深入、真切的了解。作者简介:李长莉,南昌大学人文学院历史系特聘教授、博士生导师。

文章转发自古籍,版权归其所有。文章内容不代表本站立场和任何投资暗示。